Gwenaëlle Bertrand

|

Entretien avec Gwenaëlle Bertrand enregistré le 1er novembre 2018 à Saint-Étienne. Gwenaëlle Bertrand est Maître de conférence en design à l’Université Jean Monnet à Saint-Étienne. Elle est également designer associée à Maxime Favard au sein du studio MAXWEN. J’envisage la recherche, l’enseignement et la pratique du design comme un ensemble cohérent et stimulant.

ProvisoireLa première notion que j’aimerais discuter est celle de provisoire. Il ne s’agit pas seulement de provisoire comme caractère palliatif, mais bien de ce provisoire qui requiert une habileté à prévoir, à pourvoir, à l’intérieur même d’une situation d’urgence.

Je pense notamment l’ouvrage d’Ernesto Oroza, Rikimbili. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention, qui met à jour les productions cubaines au regard des difficultés sociales, économiques et politiques rencontrées par le pays. Cuba est passé de l’influence des États-Unis à celle de l’URSS du point de vue de la culture vivrière. L’auteur Ernesto Oroza, par ailleurs artiste et designer, raconte qu’en premier lieu les cubains ont tenté de faire perdurer les objets américains. Mais finalement, une fois que les pièces mécaniques techniques, technologiques furent épuisées, un fait nouveau est apparu dans cette activité vitale de réparation : l’hybridation des pièces américaines récentes avec des produits

Ce qui n’était alors qu’un moyen provisoire de résistance est devenu, avec le temps, une méthode de gouvernance. C’est cette dimension qui m’intéresse dans la notion de provisoire.

DéconstructionLa seconde notion qui m’intéresse relève d’un caractère plus tactique. Il s’agit de la déconstruction, chère à Jacques Derrida.

Jacques Derrida proposait d’agir depuis l’intérieur du sujet, et sans s’attacher à une forme d’occurrence. Puisque pour Jacques Derrida, la déconstruction est toujours emportée par son propre travail. La déconstruction est mouvement. Elle est résiliente.

Jacques Derrida expliquait par exemple que l’individuel et le collectif sont deux entités qui ne peuvent pas exister l’une sans l’autre, car l’appropriation de soi passe ou suppose une assimilation ainsi qu’une expropriation collective. Dans ce jeu, Derrida montrait bien qu’il ne s’agit pas de dualité, mais au contraire de complexité. Un individu n’existe pas seulement par lui-même et pour lui-même, mais aussi par et pour les autres.

ProtoformesJ’emprunte le terme protoformes à Alessandro Mendini, qui en 1974 prend un peu de recul sur son travail éditorial au sein du magazine d’architecture Casabella en tentant d’expliquer pourquoi, depuis plusieurs années, il conçoit des artefacts qui ne sont pas destinés à leurs fonctions pratiques d’usage. Il explique, par exemple, pourquoi la chaise qu’il conçoit ne sert pas à s’asseoir, mais à représenter les usages, les rituels, les rapports possibles avec cette chaise, et ce que cela implique en terme de transformation de nos modes de vie. Plus qu’une forme, Alessandro Mendini conçoit une protoforme.

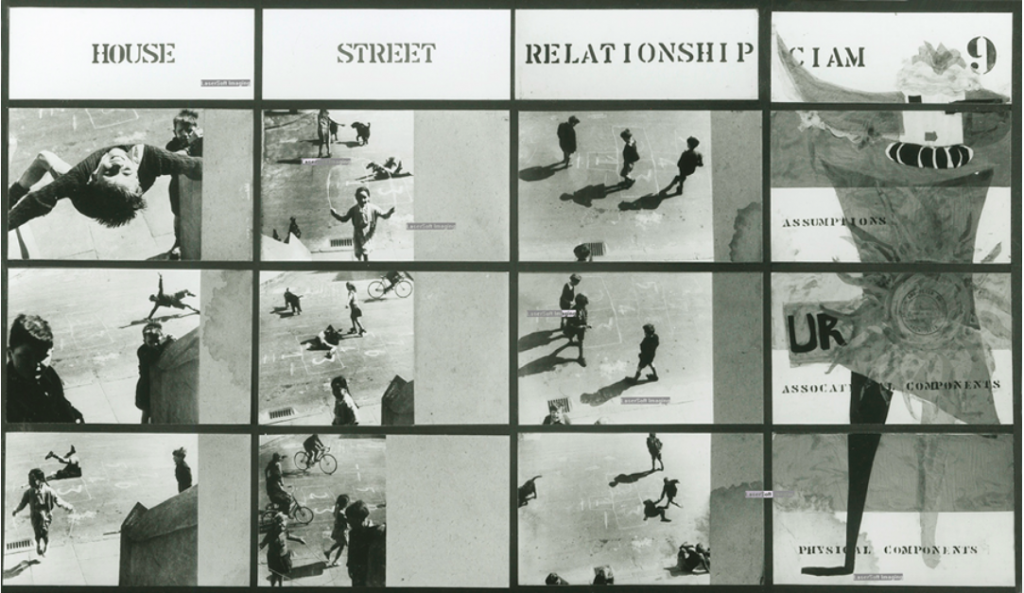

De nombreux architectes et designers s’attachent à développer une autre appréhension du monde par les moyens des protoformes : Urban Re-Identification Grid présentée par les architectes britaniques Alison Smithson (1928-1993) et Peter Smithson (1923-2003), Agronica et l’urbanisation faible d’Andrea Branzi dans le cadre du centre de recherche de la Domus Academy, ou encore les travaux d’Anthony Dunne et Fiona Raby.  Alison and Peter Smithson. Reproduction of the ‘Urban re-identification’ grid, presented at the ninth CIAM congres in Aix-en-Provence, 1953. NAI Collection, TTEN f2. Repository of the original grid: Centre Pompidou, Paris.  J’ai conscience aussi que les communs que ces designers mettent à l’épreuve se font à travers leur propre singularité, leur propre modes de représentation. Mais je pense qu’il existe un croisement entre ces territoires fictifs et une anthologie de l’action qui participe des communs

Je pense aussi à Gilbert Simondon , qui parlait d‘unités transductives (1). Gilbert Simondon expliquait que l’humain est en capacité de se déphaser par rapport à lui-même, de se déborder, se dérober de lui-même pour se constituer.

Dans l’histoire de l’architecture et du design, depuis quelques années, les protoformes concernent moins ce qui est constitutif d’un espace, qu’il soit extérieur ou intérieur, que ce qui est de l’ordre de la prothèse, et de ce qui peut relever du corps.

Corps socialJe souhaiterais proposer de réfléchir sur la notion de corps social.

Bien sûr, on pense d’emblée à Michel Foucault, qui parlait du corps comme objet et cible du pouvoir. Il expliquait qu’à l’aide d’un quadrillage des corps et des comportements, le pouvoir pouvait administrer des conduites. Il parlait de biopouvoir.

Si l’on revient sur l’ensemble des termes que j’ai abordé dans cet entretien (provisoire, déconstruction, protoforme et corps social), on s’aperçoit que le singulier n’est pas simplement le constituant des communs. Il semble en être une approche. Pour aller plus loin :Ludovic Duhem, « L’idée d’« individu pur » dans la pensée de Simondon », Appareil [En ligne], 2 | 2008, mis en ligne le 16 septembre 2008, consulté le 13 mars 2019. URL : http://journals.openedition.org/appareil/583 ; DOI : 10.4000/appareil.583 |

Pingback: Communs et cartographie des réseaux | Note(s)