Xavier Fourt

|

Léonore Bonaccini et Xavier Fourt forment le collectif d’artistes et d’activistes Bureau d’Études. Cet article présente un entretien avec Xavier Fourt enregistré le 21 août 2017 à la Ferme de la Mhotte par Rieul Techer et Sylvia Fredriksson. Bureau d’Études Xavier Fourt, pouvez-vous présenter le collectif Bureau d’Études ?

Est-ce que c’est du travail ? Est-ce que c’est de l’activité ? Est-ce que c’est du chômage ? Cette question a constitué pour nous un des points d’attaque. Est-ce que l’on est des chômeurs ? Est-ce que c’est du travail gratuit ? Où est-ce que l’on fait ce travail ? On désigne souvent le monde de l’art par ses institutions, mais il se trouve qu’il y a d’autres choses, d’autres formes, d’autres lieux. Nous souhaitions interroger ce statut du travail. Gratuit ou payant, existe-t-il autre chose ? Nous avions monté un espace d’exposition de manière bénévole, en essayant de le qualifier. Était-ce du don ? Nous avons essayé de comprendre ce que l’on faisait, et dans quel type d’économie nous rentrions ?

Si l’on se réfère au droit romain, il était question des choses communes – les res communis et les res nullius. Ces références nous permettaient d’essayer de mettre des mots sur une complexité dans laquelle nous étions. Les dualismes public/privé et marchand/non marchand ne suffisaient plus pour décrire nos situations. Il s’agissait de se réapproprier un langage qui nous permette de circuler et d’essayer de comprendre ce que l’on faisait.

Cette démarche a constitué la première étape de notre travail. À partir de cette base là, nous nous sommes intéressés notamment à la gratuité. On avait d’ailleurs écrit sur ce thème, en 1999, un article dans la Revue du Mauss, et nous avions mis en place une zone de gratuité. Cette démarche touchait en partie ces questions-là. Nous avions fait des interviews urbains. À cette époque, le statut de chaque chose n’était pas encore bien clair. Le mot “commun” par exemple n’était pas encore trop présent. Évidemment, car ce n’était pas encore tout à fait constitué. Même le terme “gratuit” n’était pas encore vraiment thématisé, comme il l’a pu l’être quelques années plus tard, notamment dans le contexte de l’apparition d’’internet, où la gratuité est devenue une problématique à part entière. Il faut bien voir que, dans les années 90, et en tout cas dans le contexte français, bien qu’il existait un débat sur les services publics et que la Revue du Mauss traitait la question du don autour du tiers-secteur, le terme de “commun” n’apparaissait pas encore. Et je pense que c’est important de le dire, parce que cela donne des géographies et des contextes d’émergence des mots. Alors évidemment, l’histoire le montre, le mot “commun” a émergé notamment dans le contexte du logiciel libre, qui est devenue une avec celle d’Elinor Ostrom, pour qualifier ce champ. Mais cette question du “commun” était largement en germe dans un champ plus élargi. Voilà d’où vient Bureau d’Études.

À partir du moment où l’on se pose la question de la pluralité des systèmes de production, au sens large, y compris par exemple “un squat”, avec certains régimes de légitimation et d’organisation, on prend conscience que toutes ces questions sont reliées. Le travail de cartographie que l’on a pu développer porte cette volonté de comprendre ce qu’il se passe et quels sont les différents systèmes dans lesquels on peut s’inscrire.  D’où vient le nom du collectif ?

Pouvait-on trouver un nom qui se soit un peu dans l’esprit du “fantôme collectif”, c’est-à-dire qu’il ait une capacité à amener une sorte de flou sur l’identité. C’est davantage une idée qu’une identité. Après, on se fait toujours rattraper. Et puis, je dois dire que nous sommes moins préoccupés par ces questions aujourd’hui, et que nous utilisons ce nom en ayant moins d’états d’âme que lorsque notre travail était situé dans le monde de l’art. Cette question n’est plus une préoccupation, et nous positionnons les enjeux un peu ailleurs. Comment le collectif s’est-il constitué ? C’est à partir de cela qu’est venue cette question de cartographie. Il s’agissait de s’interroger sur où est-ce qu’on est ? Comment fait-on pour agir si l’on ne sait pas où l’on est ?

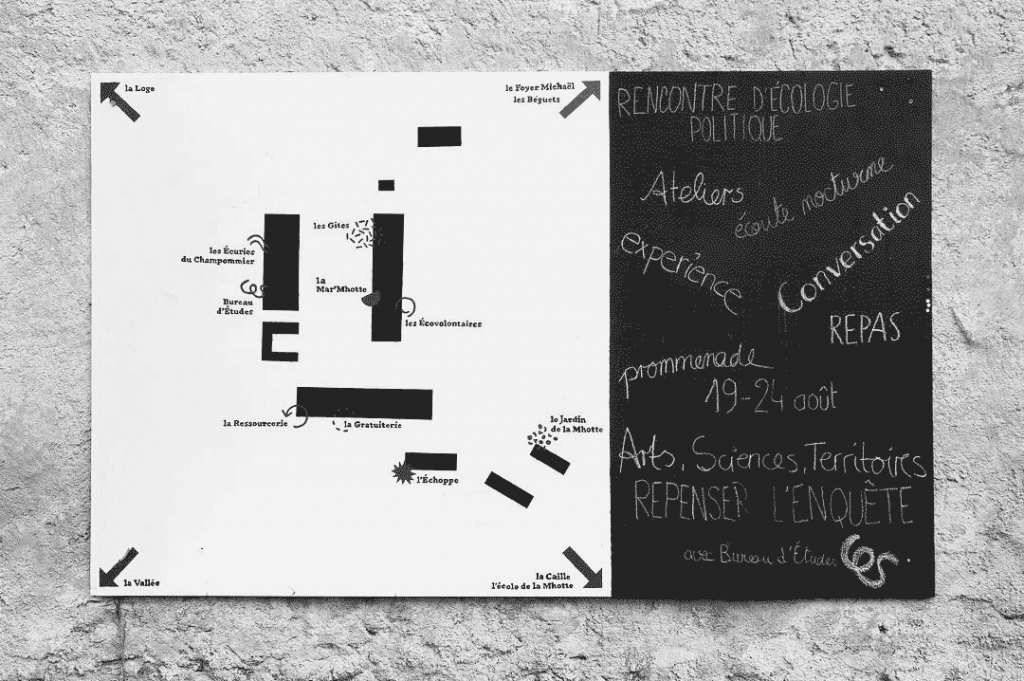

En pratique, cela veut dire s’interroger sur la manière dont-on passe de la carte au territoire. Comment une carte peut être un outil de composition sociale et de composition critique ? Nous avons essayé, et je peux dire que cela n’a pas bien marché. De plusieurs manières. Même si nous continuons à faire des cartes, cela nous a poussé à faire des choses plus concrètes et situées. Cela nous a amenés à ne pas être seulement dans l’analyse, mais dans la situation. C’est après une enquête que nous sommes venus ici, à la Mhotte. La Ferme de la Mhotte Où se situe la Ferme de la Mhotte ? Qu’est-ce que c’est, actuellement, la Ferme de la Mhotte ? Après une évolution d’une dizaine d’années, c’est une situation qui a évoluée, de 4 personnes à 20/25 personnes aujourd’hui. La Ferme de la Mhotte est une zone sortie de la propriété, avec un certain nombre de structures qui sont agrégées (un magasin bio, un bar avec des animations chaque vendredi, des maraîchers, une maison de retraite pour chevaux, une gratuiterie, une ressourcerie) et puis un certain nombre de communs (des gîtes, où l’on peut accueillir plus d’une vingtaine de personnes, un théâtre avec différentes salles, un atelier, une cantine, une salle commune). Nous gérons tout en commun, mais chaque activité a son périmètre. C’est très important, il n’y a pas du tout de volonté fusionnelle. Il s’agit de faire coexister des entités distinctes, mais qui partagent des communs et dont l’administration et la gestion sont partagées. C’est également un lieu d’habitation pour des personnes permanentes et temporaires. Qu’est-ce qui a motivé le collectif Bureau d’Études à s’installer dans ce territoire ?

Je pense que c’est cela qui nous a amené ici. C’est notre point de vue, et cela donne quelques balises pour comprendre comment on a pu aborder la question des communs.  Ici, une histoire commence à fin des années 70 à l’initiative de nouveaux ruraux qui ont certaines valeurs associées à un mouvement culturel bien circonscrit, aux écoles Steiner et à l’anthroposophie. Dans cette perspective, ces communautés ont remis en question un certain nombre de fonctionnements économiques, avec le désir et l’imagination de reconfigurer les organisations sociales. Là encore, le mot “commun” n’était pas présent. C’est de toute façon un terme qui avait disparu du droit français. Cela prenait d’autres formes. La Nef, par exemple, est née ici. Il y avait des réflexions sur la question de la solidarité, la fraternité, à partir desquelles on essayait de penser des organisations fonctionnelles. Ces dynamiques se sont beaucoup tissées autour de l’école, une organisation qui ne recevaient aucune subvention et qui était basée à la fois sur des financements des parents et sur une partie de leur travail. Ils ont mis en place une école en tant qu’équipement dont ils étaient co-responsables. Cette école incarnait la mise en œuvre d’un certain nombre de ressources autour d’un projet. Voilà qui permet d’expliquer les racines de l’endroit dans lequel nous nous trouvons. L’école est un projet, circonscrite dans un certain périmètre, autour d’un projet et avec une certaine organisation sociale. Un autre projet s’est également mis en place, né aussi de certains dissensus, à la Ferme de la Mhotte. Là, l’intention était de mettre en place un jardin botanique porté par une association de 3 personnes et une société civile agricole réunissant un certain nombre de porteurs de parts.

Il s’agissait de faire des semences qui ne soient pas inscrites dans le Catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Il existe dans le droit une obligation d’y inscrire les semences si l’on souhaite les commercialiser. De ce projet, qui a ensuite fait faillite et a connu un certain nombre de remaniements, est né un peu plus tard Kokopelli.  Dans cet interstice de temps, à partir du milieu des années 2000, l’échec de ce premier projet a permis une reprise des discussions. C’est en tout cas à ce moment là que Bureau d’Études est venu ici, en demandant explicitement si il y avait une ouverture pour un projet social. Il y a eu, au départ, des discussions sur la forme à adopter. La question des communs ou du commun n’était pas formulée explicitement. Et il a fallu 5 ans pour que le projet parvienne à s’auto-décrire. Maintenant, je peux peut-être parler de la situation actuelle. Il y a eu un moment de catalyse vers 2012. Nous avons fait construire cette maison, et un de nos points de départ a été dédié à sortir la propriété. Il fallait régler le passé. Il fallait régler les dettes. Il y avait deux types de dettes, on pourrait dire, une dette morale et une dette financière. Pour décrire la morale, il faut décrire le travail mis par des personnes à cet endroit, et qui de fait se sont appropriées le lieu et ont pris, par leur travail, un pouvoir sur le fonctionnement de ce lieu. Ce pouvoir était une forme d’entrave au développement futur, parce que c’était de fait une privatisation, que celle-ci soit réellement consciente et désirée ou non.

Il y a trois aspects à étudier pour comprendre le mécanisme. Propriété d’usage : un des aspects réside dans le fait de distinguer la propriété d’usage. Il y a une fonction propriétaire distincte d’une fonction usagère qui a la gouvernance du lieu. La gouvernance, c’est le commun. Mais il y a aussi des ressources, les communs. Garantie en dernier ressort : le fonds de dotation permet, d’une meilleure manière qu’une association, d’instituer un système qui dissocie assez clairement la question de la propriété de la question de l’usage, avec la possibilité d’avoir un verrou de sécurité. En effet, la la fonction propriétaire est maintenue, et l’on peut s’en servir comme garant en dernier ressort. C’est une forme d’instance externe permettant de “rectifier le tir” en cas de “dérive” du projet. Le deuxième aspect qui rend le projet singulier est donc cette forme de “garantie en dernier ressort”. Solidarité : le troisième aspect, sur lequel nous travaillons actuellement, est un des points essentiels lorsque l’on pose la question de la propriété et que l’on travaille les communs. Il s’agit de savoir comment résoudre la question de la sécurité ou de la solidarité. Ce sont des choses assez proches. Ce sont des questions internes à ce fonds. Cela ne veut pas dire que ces questions peuvent être résolues au niveau de ce fond, pour les différentes raisons d’ordre pratique. Il n’est pas forcément facile d’avoir suffisamment d’argent à l’intérieur de ce fonds pour le développer comme on veut. Par contre, on est en plein dans cette réflexion. Il s’agit de co-organiser des communs avec des usagers, au travers d’un commun qui est un collectif d’administrateurs. Il s’agit de penser des investissements, à plusieurs termes, penser et donner forme au futur. Des investissements qui peuvent intégrer la dimension de retraite, c’est-à-dire quelque chose qui permette de penser sur deux ou trois générations. C’est un des points que l’on avait mis dans notre charte.

Cela permet de décentrer la problématique. Évidemment, c’est très théorique, mais pour l’instant, c’est un repère.  De l’Atlas des priorités à la Ferme de la MhotteLorsque nous sommes arrivés à la Mhotte, notre travail artistique était incompréhensible pour les personnes qui vivaient ici. Nous avons bien essayé de le présenter, mais en vain. Il y avait donc un vrai problème. Qu’est-ce qu’on foutait là ? C’est la question que l’on nous renvoyait. Il a fallu au moins 5 ou 6 ans pour que cela ne nous soit plus renvoyé. C’est pourquoi, pour nous, il était très important aussi de pas être incarcérés ici. Dans ce type de lieu, rural, des liens sociaux très forts sont déjà établis. Quand tu viens de l’extérieur, tu sens la nécessité de rester connecté à d’autres dynamiques. C’est la raison pour laquelle il était très clair, dès le départ, que l’on voulait travailler à la fois ici, mais aussi rester en lien avec l’extérieur, de manière à ramener ici du capital symbolique.

Une autre ambiguïté de notre présence ici résidait aussi dans le fait que l’artiste peut capitaliser. Il fallait trouver comment formuler cela, pour ne pas se retrouver, finalement, en position de propriétaire symbolique, au delà de la question de la propriété financière. Ce sont des questions compliquées. Il faut trouver des façons d’en parler. Mais lorsque tu es nouvel arrivant, c’est toi qui est en situation de parole. Ce qui constitue une forme d’asymétrie. Pour l’instant, je pense que c’est quelque chose que l’on ne sait pas encore régler. De même que sur la position de Bureau d’études par rapport à ici, c’est seulement depuis le travail de Clara, ou un peu avant, que cela commence à se nommer ici comme entité. Avant, il y avait un problème. C’était quelque chose assez difficile à poser comme entité, tout simplement. Parce que notre position qui est un peu bizarre.  Charte de la Ferme de la MhotteAvant la charte, lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons mis en place un repas partagé. Les premiers repas étaient silencieux. Il n’y avait rien, pas de communication. C’est quelque chose qui est intéressant et qui permet de comprendre qu’il y a, au préalable de toute charte, des conditions matérielles de fabrication de celle-ci. Le repas, en tant que moment de partage, a rendu possible la fabrication de la charte.

Avant de pouvoir se mettre au travail, il y a un certain nombre de conditions à mettre en place. Les questions de diplomatie, de patience sont très importants. Il y a des aspects tactiques, des enjeux d’affinité directs ou indirects d’un point de vue sociologique. Il y a un certain nombre d’ingrédients qui ont été nécessaires. Après le repas s’est mise en place une réunion régulière. Mais ces réunions ont été stériles. Nous ne sommes pas en contexte urbain et les rythmes très lents.

D’abord, tu fais. Si tu ne fais rien, tu es vraiment un branleur fini ! Cela rejoint la question des habitus. En arrivant à la Mhotte, nous nous sommes impliqués dans un certain de choses. Nous avons ouvert des chemins. Nous avons créé la première salle commune, en faisant des travaux et donc en mettant de l’argent aussi. Nous avons fait tout un travail pour dégager toutes les zones de bordel qui sont des cristallisations d’inconscient.

Un commun se fait dans l’imperfection. Il y a une vigilance à avoir pour essayer de ne pas perdre la mémoire sur les intentions. Il est aussi très important de veiller à faire exister d’autres forces qui portent ce commun, de différentes manières. Il faut éviter qu’un noyau porte le dispositif. Il faut créer une situation qui pluralise. À la Mhotte, nous avons fait tout un travail pour nous retirer du dispositif. Parce qu’un dispositif qui repose sur des personnes est un dispositif qui est mort.

L’ensemble de ce processus demandait du temps. Il faut voir les personnes, arriver à se comprendre, avoir la confiance des gens qui ont des pratiques très différentes.

AnthropocentrismeÀ mon sens, dans la question du commun et des communs est posée d’un point de vue anthropocentrique.

BiotiqueComment nomme-t-on d’autres types de communs qui ne sont justement pas des communs environnementaux ? Ce que je qualifie de communs environnementaux, ce sont des ressources, c’est-à-dire des biens qu’il faut gérer pour le bien de tous. Ces ressources sont aussi nommés biens publics environnementaux. Parfois, les différences ne sont pas très claires. Il existe une nébuleuse de termes qui ne sont pas très bien discernables, et l’approche est toujours très juridicisante. Il s’agit toujours soit d’une question de droit, soit d’une question politique, mais d’une politique malgré tout juridicisé.

C’est un champ de problématisation à ouvrir.  HabitusPar habitus, à partir de la sociologie de Bourdieu ou encore de Merleau-Ponty, il s’agit d’éclairer l’idée que nous sommes des organismes vivants, et que nous avons un certain nombre de fonctionnements situés inscrits dans des paysages. Nous ne sommes pas coupés d’environnements qui ont des conditions physiques et biotiques propres, et qui vont amené des données avec lesquelles il va falloir que l’on fabrique ensemble le social. Il s’agit d’essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau là. C’est autre chose que le commun en tant que règle. Il s’agit de considérer des corps vivants, en situation, avec lesquels nous cohabitons. Pour aller plus loin : |

Pingback: Communs et cartographie des réseaux | Note(s)

Pingback: Biens communs. Lexique | Note(s)

Pingback: Laboratoire d’écologie pirate | Note(s)